日本女子バドミントン界を牽引するトップアスリート、奥原 希望さん。卓越したフットワークと粘り強いプレースタイルで知られ、2016年のリオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得し、日本人女子シングルス選手として初のメダリストとなるなど、国内外の数々の大会で輝かしい成績を収めてきました。度重なるケガを乗り越え、復帰と挑戦を繰り返すその姿勢は、多くの人に勇気を与えています。そんな奥原さんに、幼少期のご両親からの教えや挫折を経て気づいた心のケアの重要性、次世代の子どもたちや親御さんに伝えたいメッセージなどを伺いました。

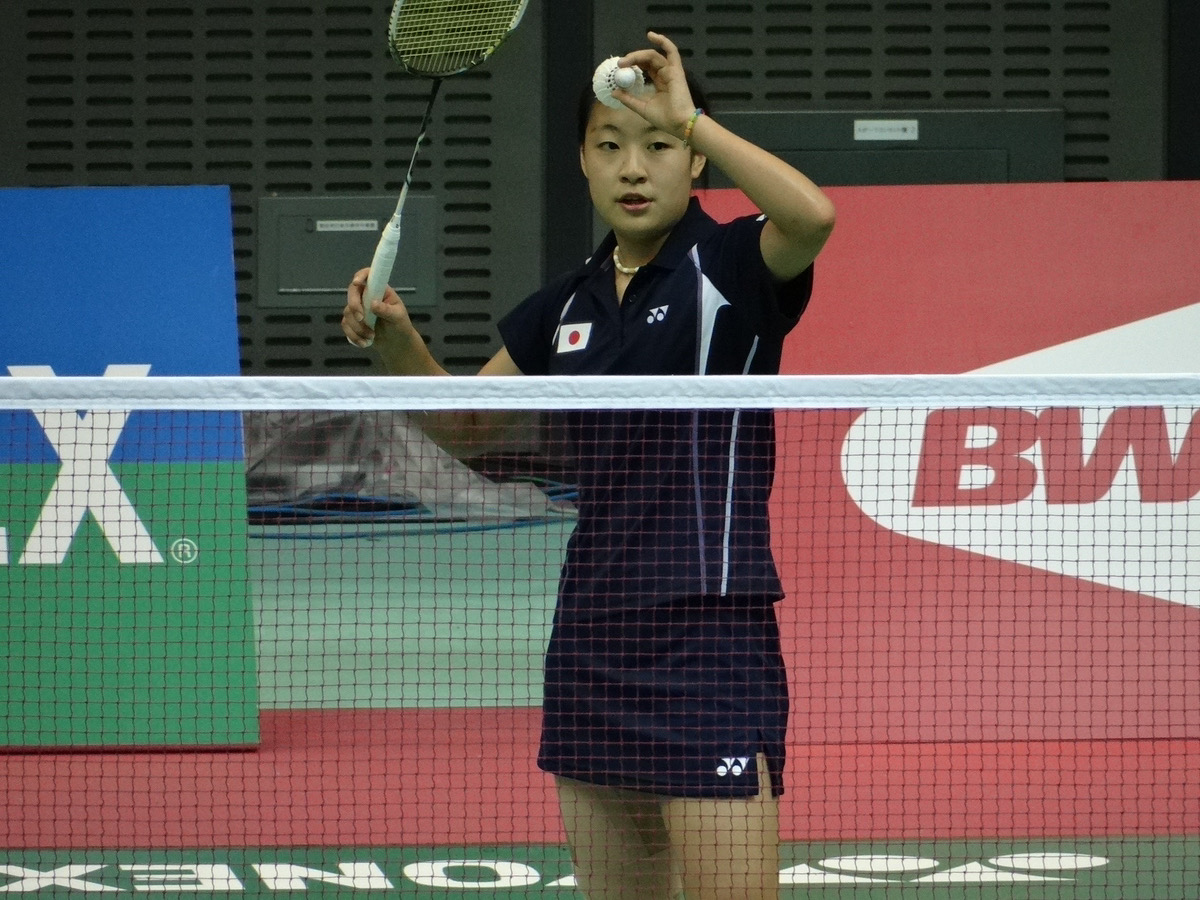

プロバドミントン選手 奥原 希望さん

長野県出身。小学2年生からバドミントンを始め、ジュニア時代からその才能を発揮。2011年には、全日本選手権で史上最年少優勝を果たすなど早くから注目を集める。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、女子シングルスで銅メダルを獲得し、日本人として同種目で初の五輪メダリストとなる。2017年、世界選手権で金メダルを獲得し、世界ランキング1位に。2019年、日本ユニシス(現:BIPROGY)を退社し、プロ選手として独立。現在は、現役続行しながら子ども向けのイベントや講演会に登壇するなど、スポーツの魅力を広めるため精力的に活動中。

挫折を通じて気づいた心のケアの大切さ

石井氏

―ご両親から、競技やメンタルなどの面でよく言われていたことはありますか?

奥原氏:父はずっと、「迷ったら苦しい道を選べ」と言っていました。父は高校の物理の先生なのですが、「ゆでガエル理論」の話をよくしていましたね。カエルを突然熱湯に入れると飛び出して逃げるけれど、水に入れた状態でゆっくり温度を上げていくと、徐々に慣れてそのまま茹でられて死んでしまう。だから、楽をしてぬるま湯に漬かってはいけないと。あとは、ダムは一回崩壊し始めたら止まらない、人間も同じで、たった一つの妥協でもそこからダメになっていくのだと常に言い聞かされていました。

石井氏

―厳しい教えですね。正直なところ、そうやって言われ続けているうちに、苦しくなったりはしませんでしたか?

奥原氏:はじめのうちは、良くも悪くも結果が出て成功体験につながっていたので、私もそれでいいのだと思っていました。でも、やっぱりだんだん苦しくなってきたんですよね。パリオリンピックの出場を逃すという挫折を経験したときに、体の故障に伴ってメンタルも結構ブレてしまって。それまでメンタルのケアは全くして来なかったので、そこで初めて気がつきました。ずっと苦しい道を選び続けてきたけれど、自分の心には負担になっていたのかもしれないと。「苦しい道」という言葉の受け取り方が、このときから私の中で少し変わりました。

石井氏

―苦しい道に行くためには、自分の心が健康でなければいけないということでしょうか?

奥原氏:まさにそうだと思います。ただ苦しい道を選ぶのではなく、まずは自分の心を大切にすることが大事だと考えるようになりました。ちょうどコロナのころに、「自分が自分の一番の味方であれ」という言葉に出会ったのですが、本当にその通りだなと。一生付き合っていかなければいけない自分のことを、まずは自分自身が好きにならなければ、周りにも応援してもらえるわけがない。自分を好きになって、受け入れてあげる。その上で大きな壁にぶつかっていく。そうでなければ何事も達成できないなと気づきました。

高校時代に書いた人生目標が現実に

石井氏

―バドミントンを始めたのは小学二年生からだそうですね。子どものころはどんな選手でしたか?

奥原氏:全国大会で優勝するという目標に向かって頑張っていましたが、小学生のうちには叶えられませんでした。体も小さくて、中学校に入るときに140cmに満たないぐらいだったんです。周りには150cm以上ある友達もいたので、今思えば体格的にも厳しかったなと。同世代の強い選手たちの背中を見ながら、自分だけ置いて行かれているような感覚でした。特に桃田 賢斗選手などは、当時から優勝が当たり前で、連覇も達成するなど素晴らしい結果を出していたので、それと比べて「自分は才能がないのかなぁ」と感じていました。

石井氏

―才能がないどころか、中学2年生での全国優勝を皮切りに、世界で活躍するトップアスリートに成長していったわけですが、当時から自分で目標を立てながら取り組んでいたのですか?

奥原氏:そうですね。常に目標を立てて逆算して考えていました。高校は公立のスポーツ校に進学したのですが、その授業で人生目標を設計することになって。配られた紙に、1週間後、1カ月、半年後、1年後……と、50年後までの目標を書いていったんです。周りの友達はなかなか手が進まない中、私はとにかく面白くて。私の場合、オリンピックは4年に一度と決まっているので、まずはそこを埋める。そして、そのためにいつまでにどうなっていたいかを書いていく。気がつくと、びっしり書き込んでいました(笑)。ちなみに、数年後にそのプリントを見返してみたら、大体そのときに書いた通りになっていました。

石井氏

―明確な目標を立てて、そこに対して行動していくことが大事だと実感されたのですね。

奥原氏:はい。ただ、それもまたパリの挫折を経て、少し考えが変わった部分もあって。当時は怪我もあり、自分の心の中では「オリンピックに出るのは厳しいな」と思っていました。でも、プロ選手として、オリンピックを目指さなくてはいけない。それがすごく苦しかったんです。目標って、達成できればもちろん楽しいですけど、全然違うところに着地したときには自分が苦しくなる。だから、本心からの目標でないと、ポジティブなモチベーションにはつながらないのだと気づきました。逆に、目標がなくても、日々の課題に対して真摯にこつこつ取り組めば、それがいい結果にたどり着くための一歩になる。そうやって目の前の課題を一つずつ丁寧に積み上げていくという生き方も、すごく素敵だなと今は思っています。

自分と対話して自分だけの「良さ」を見つけて

石井氏

―これまでの経験を生かして、今後やってみたいことなどはありますか?

奥原氏:私自身、スポーツから学ぶことがすごく多くて。スポーツって、みんなが「勝利」という一つの答えを追い求めるけれど、勝つために何をどう頑張るかは、人それぞれ違います。優勝した人の真似をすれば誰でも勝てるかというとそうではなくて、自分だけの正解を追求するしかない。ここが難しくて深くて面白いところだと思っています。学校の勉強は大体答えが一つですが、それとはまた違う学びがスポーツにはたくさんあります。ですから、勝ち負けではないスポーツの価値というのをもっと上げていきたいし、体を動かすのって楽しくていいことなんだよという価値観をもっと広めていけたらと思っています。

石井氏

―バドミントンの指導者の道に進もうと思ったりはしないのですか?

奥原氏:私、「強い選手」を育てるということにはあまり興味がないんです。何より、自分自身が苦しい経験をしてきたので。生まれかわったらまたバドミントン選手になりたいかといわれたら、なりたくないですし(笑)。周りから見たら輝かしい成績に見えるかもしれないけれど、やっぱりその裏では人一倍つらい思いや経験をしてきたので、それをまた一からやれるかというと自信はないですね。

石井氏

―さまざまな経験をしてきた奥原さんが、次世代の子どもたちに伝えたいことはありますか?

奥原氏:子どもたちには、とにかく自分を大事にしてほしいです。これは、今の子たちにすごく欠けてしまっている部分なんじゃないかなと。今は昔と違って、SNS等を通じて、どこのだれだか分からない人の世界や生活まで見えるようになりました。そうすると、どうしてもその人と自分を比較して、自分は何でこれしかできないんだろうとか、コンプレックスを感じることが増えてしまうと思いました。そうではなくて、自分の良さを見つけるために、自分自身と対話する時間を作ってほしい。自分が感じたことや思ったこと、それが正解です。そこにうそをつく必要は全くないので、自分の感性を大切にしてほしいですね。

大人には子どもたちを後ろから見守ってほしい

石井氏

―人と比べずに自分自身と向き合うために、具体的にはどうしたらいいと思いますか? 親がサポートできることはあるでしょうか?

奥原氏:やっぱり、好きなことを見つけるのが一番の近道だと思います。好きなことをしているときは夢中になれるので、周りのことが気にならなくなりますし。そのために親ができるのは、子どもがいろいろなことを体験できる環境を作ることではないでしょうか。何事も、頭で想像するのと体験するのとでは全然違いますよね。それに、あまり早いうちから一つのことに絞り込むよりも、自分の「好き」の幅を広げて、さまざまなことを学んだほうが、将来的にも大きなパワーになってくれると思います。ですから、小学生のうちは、とにかくいろいろなことを体験させてあげてほしいですね。

石井氏

―子どもを育てるお父さんお母さんに対して、ご自身の経験も踏まえてメッセージがあればお願いします。

奥原氏:子どもたちは、とにかく自分が楽しいこと、好きなことをやればいい。そして、周りの大人はそれを後ろから見守ってあげてほしいです。大人は自分が経験してきたことしか教えられないけれど、子どもにはまだまだ可能性がいっぱいあります。だから、大人が自分の経験だけをもとにレールを敷いてしまうと、たとえ良かれと思ったことでも、結果的に子どもの選択肢を狭めることになってしまいます。子どもと親の人生は別物です。子どもには子どもの人生があるので、親の人生を子どもに託さないでほしいと強く思っています。

石井氏

―親の価値観の枠に子どもをはめ込むのではなく、寄り添って支えることが大切なのかもしれませんね。

奥原氏:そう思います。例えば、親もまだ経験したことのないことを、子どもと一緒に経験するというのも楽しいかもしれないですね。そこから親子のコミュニケーションが生まれることもあるでしょうし。そのときにも、親が先に「こうだったよね」と言って子どもの感情を導くのではなくて、「どうだった?」と聞いてあげてください。そうすることで、子どもも自分の感情との付き合い方がわかるようになると思うので。ぜひ、お子さんの心に問いかけるようなコミュニケーションをしてみてほしいです。

(聞き手/株式会社LOCOK代表取締役、金沢工業大学虎ノ門大学院准教授 石井大貴)